ニワトリ(雄鶏)のペン画の描き方

はじめに

こんにちは、ペン画丸です。ペン画を描いております。

- 初心者だけど、ペン画を始めてみたい

- ペン画に興味があり、動物の描き方を学びたい

そんなあなたに…

この記事では、ニワトリ(雄鶏)のペン画の描き方を詳しく解説します。

ペン画はシンプルな道具で初心者も始めやすい一方で、非常に奥深い表現が可能なアートです。

そして動物を描くことは、観察力を養い、細部に注意を払う良い練習になります。

特にニワトリのような動物は、羽の模様や質感、独特の形状など、描くことで多くの技術を学ぶことができます。

この記事を読むことで

- ふく写方式を使った効率的な下描きの方法が分かる

- ペンのタッチを工夫して、リアルな動物の表現ができるようになる

この記事を通じて、基本的な技術やコツを学び、あなたも素敵なペン画やイラスト作品に役立てて下さい。

今回使用した道具

- スクールペン (スクールペンについて)

- カーボンインク 顔料インク (顔料インクについて)

ニワトリについて

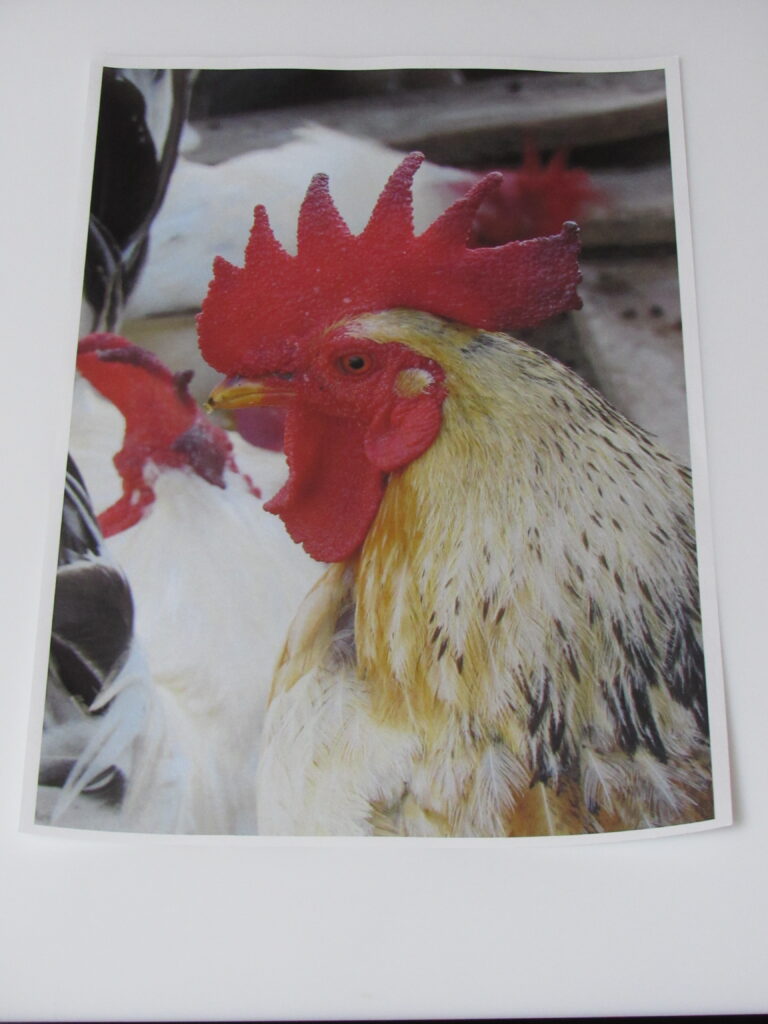

今回の題材はニワトリ(雄鶏)です。

ニワトリ(学名:Gallus gallus domesticus)は、キジ科に属する鳥類の一種で、世界中で飼育されている代表的な家禽(かきん)です。

起源と歴史

ニワトリの祖先は、東南アジアの密林や竹林に生息しているセキショクヤケイ(Gallus gallus)とされています。

紀元前4000年頃には家畜化が進み、エジプトやギリシアにも伝わりました。

日本には弥生時代に伝来し、主に「時告げ鳥」として利用されていました。

外見の特徴

ニワトリは頭部に「鶏冠(とさか)」、顎部分に「肉髯(にくぜん)」と呼ばれる装飾器官を持っています。

雄鶏は雌鶏よりも大きく、鮮やかな色の鶏冠を持つことが多いです。

この色で健康状態を判断することもできます。

下描き

鉛筆で下描きをします

今回は簡単に形を描くことができる「ふく写方式」を紹介します。

題材の画像をプリントアウトします。

今回はA4サイズです。

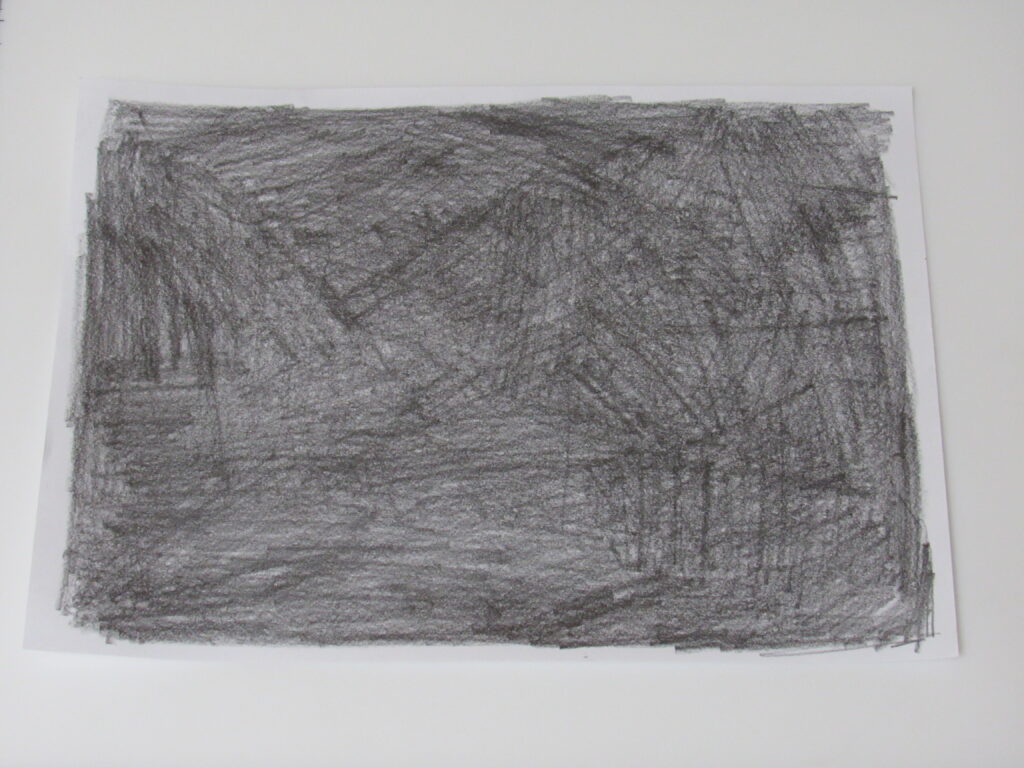

ふく写用紙をつくる

下描きの線は、後で消しゴムで消します。

市販のカーボン紙では線が消しにくいので鉛筆の複写用紙を作ります。

A4サイズの紙をえんぴつで塗りつぶします。

今回は4Bの鉛筆を使用しました。

ペン画用紙にかさねる

上から画像の用紙、ふく写用紙、ペン画用紙の順番でかさねます。

紙がずれないように、画像の用紙とペン画用紙をしっかりセロテープでとめます。

ふく写で下描きする

画像の用紙をボールペンでなぞります。

ふく写用紙を通して、作画用紙に下描きの線が写ります。

下描き細部

細部を下描きします。

目元、クチバシ、トサカの凹凸、羽の模様など細部も描きます。

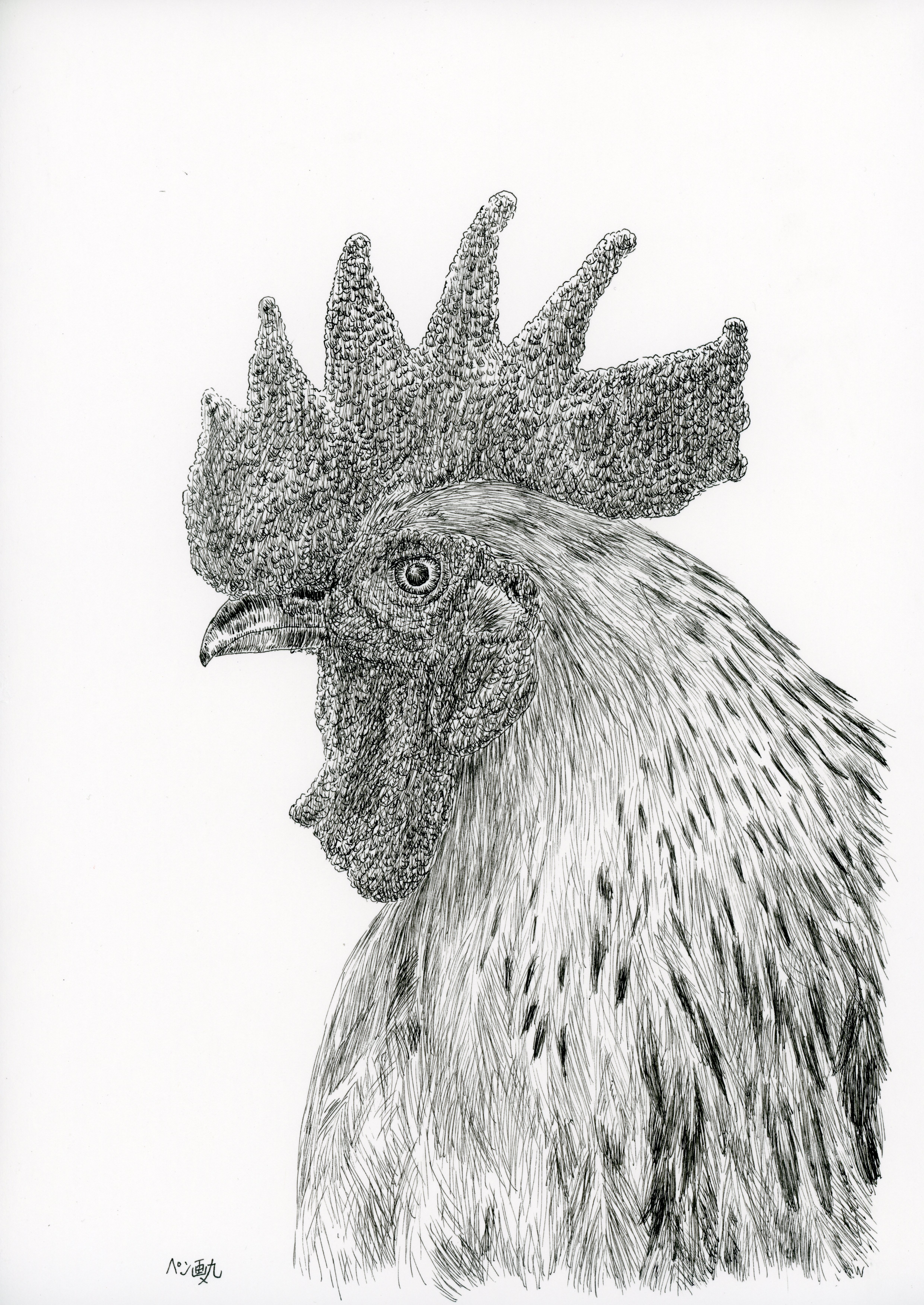

ペン入れ

輪郭を描く

ここからペンで描きます。

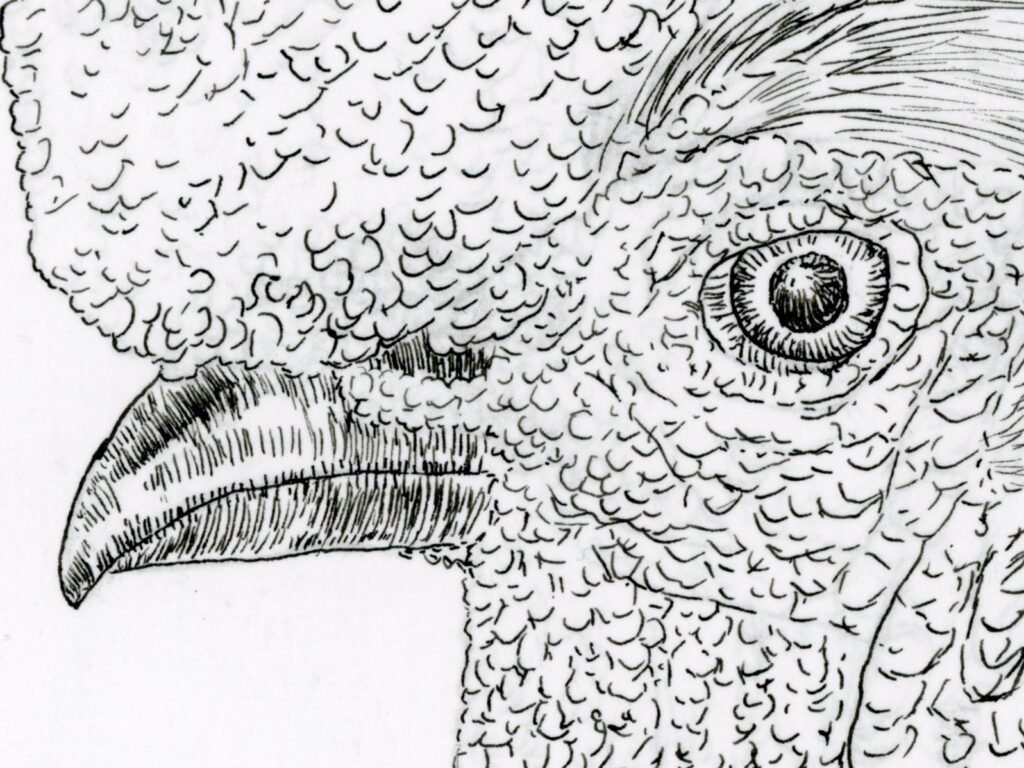

目、クチバシ、トサカ、体などの輪郭を描きます。

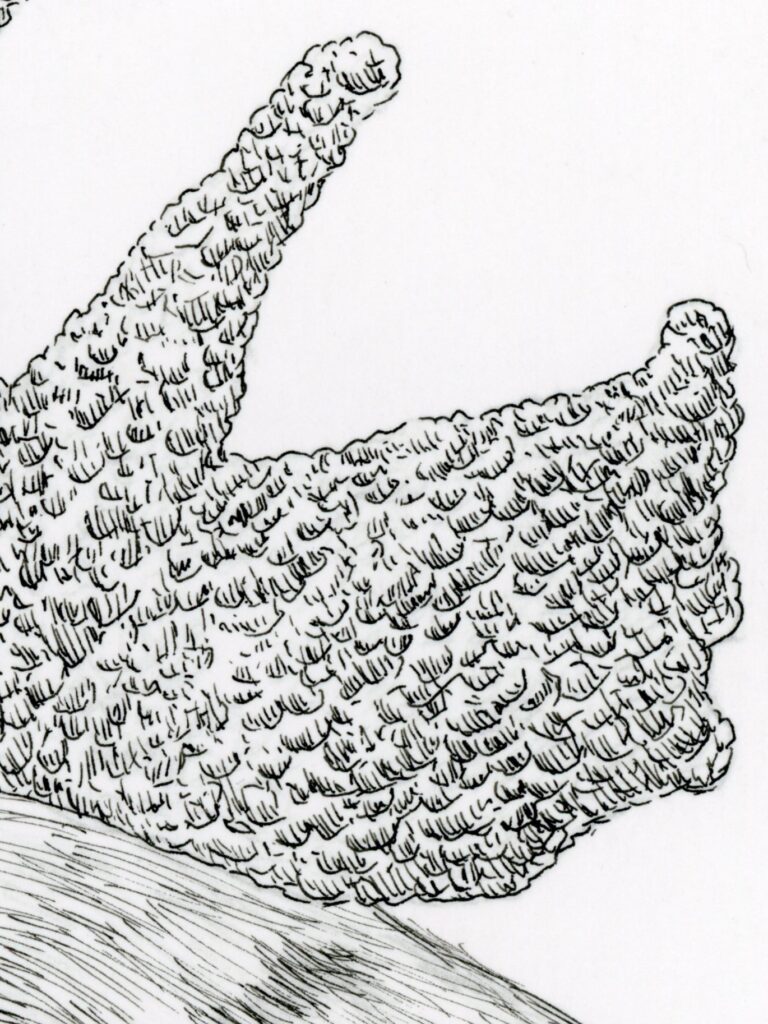

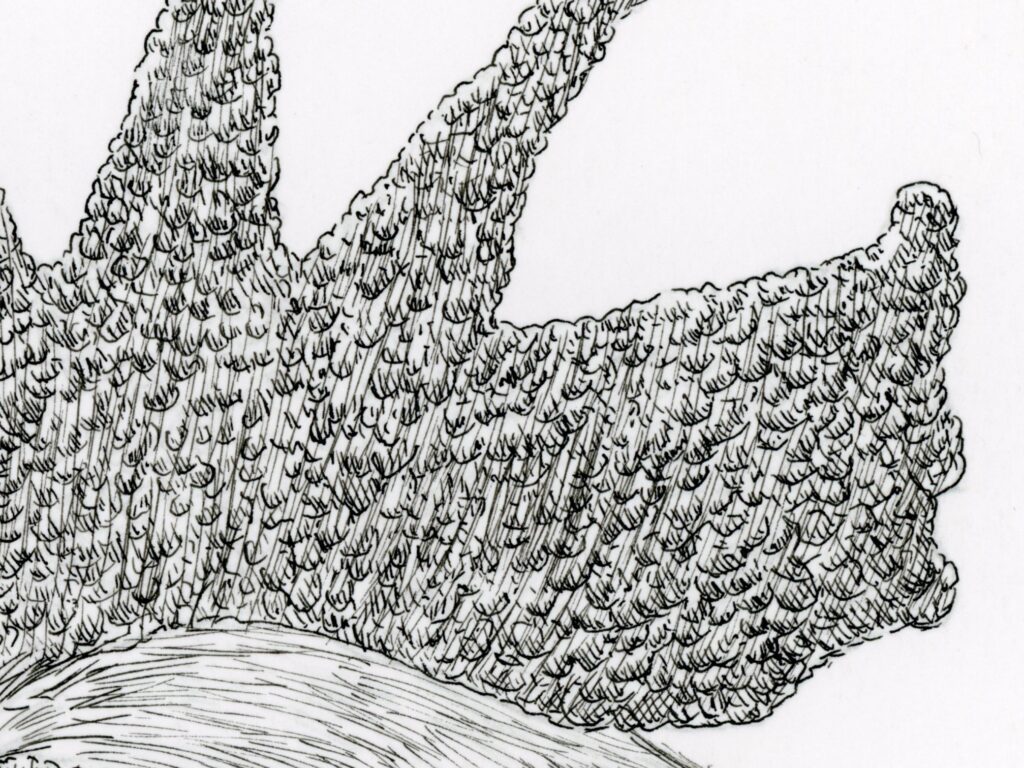

凹凸を描く

トサカの凹凸を描く

トサカの細かい凹凸を描きます。

弧を描くようなタッチで細かい起伏を表現します。

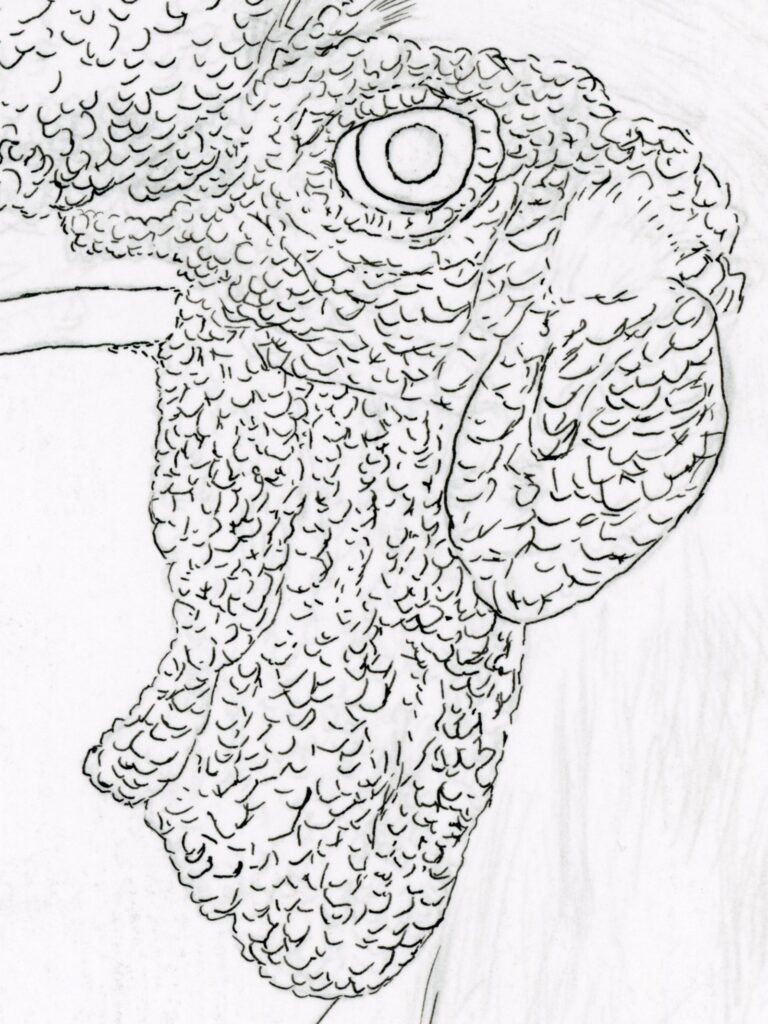

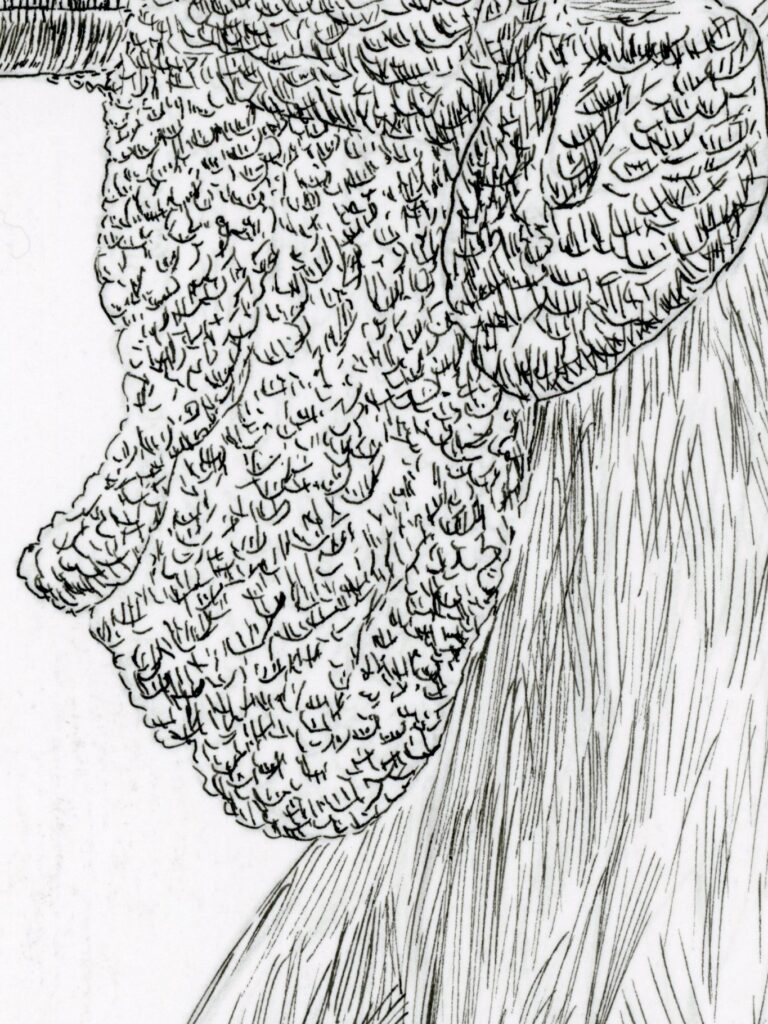

顔、耳朶(じだ)を描く

次に目の周りや、後ろの耳朶(じだ)と呼ばれる部分の凹凸を描きます。

肉髯(にくぜん)を描く

クチバシの下のヒダのような部分を描きます。

肉髯(にくぜん)または肉垂(にくすい)と呼ばれています

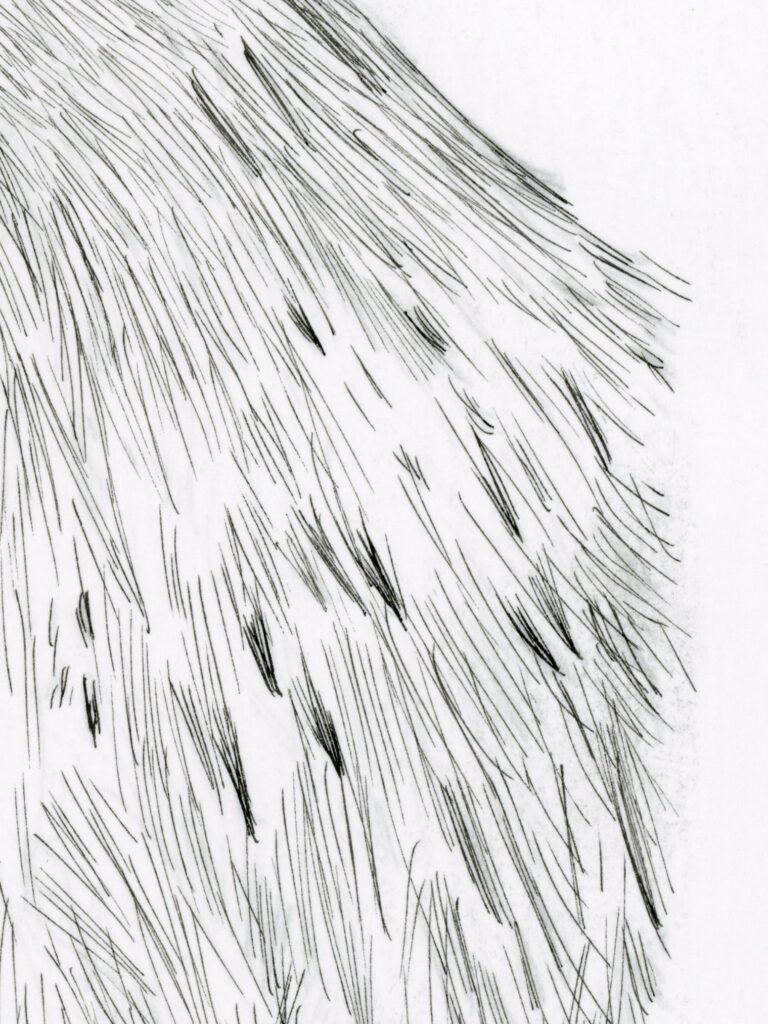

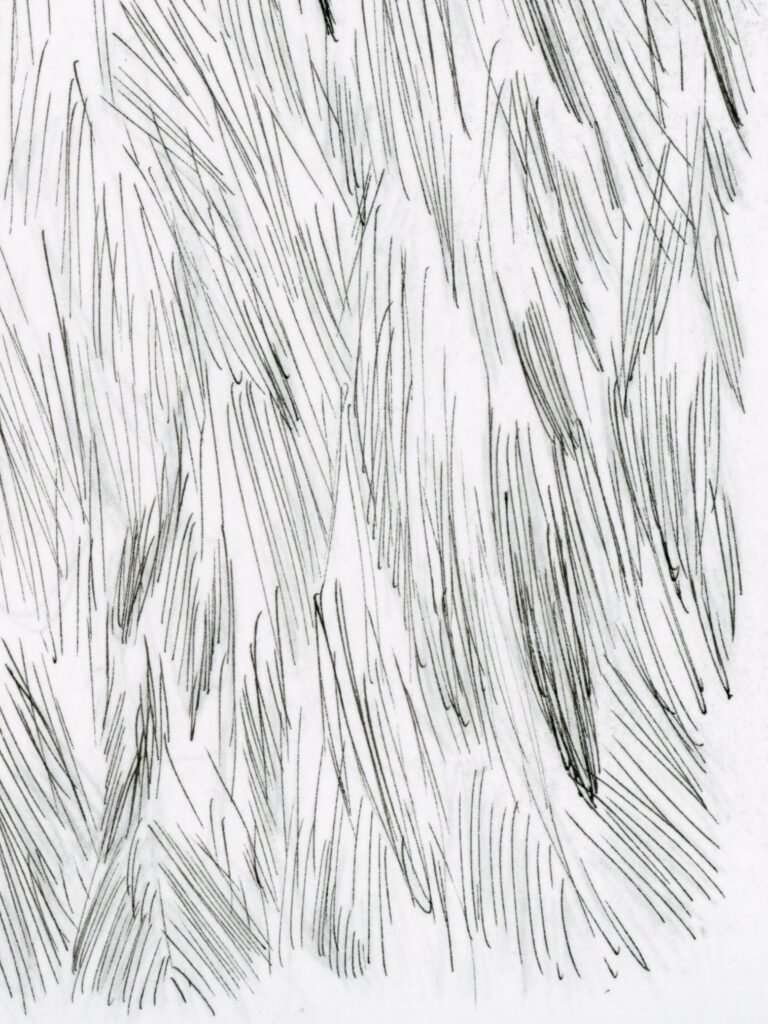

羽を描く

ここからは羽を描きます。

交差する羽を意識して描きます。

羽は大きさ、形、模様など様々な種類があります。

目とクチバシを描く

目とクチバシを描きます。

トサカを描き込む

トサカを描き込む

トサカをの細かい凹凸の陰を描き込みます。

顔、耳朶(じだ)を描き込む

顔、耳朶(じだ)の凹凸の陰も描き込みます。

肉髯(にくぜん)を描き込む

肉髯(にくぜん)の凹凸の陰を描き込みます。

トサカの固有色を表現する

平行な線のタッチを加えて、トサカの赤い色を表現します。

肉髯(にくぜん)の固有色を表現する

肉髯(にくぜん)も平行な線のタッチを加えて、赤い色を表現します。

トサカなどの赤い色は毛細血管が張りめぐらされていて、血が透けて見えるためです。

羽の模様を描き込む

羽の模様を描き込みます。

白い羽、先が黒い羽、黄色っぽい羽など細かく描き分けます。

消しゴムをかける

消しゴムをかけます。

紙を傷めないように軽い力で、一方向にかけます。

強くこすった場所は、その後ペンを入れるとき線が太くなります。

力を入れすぎないように注意します。

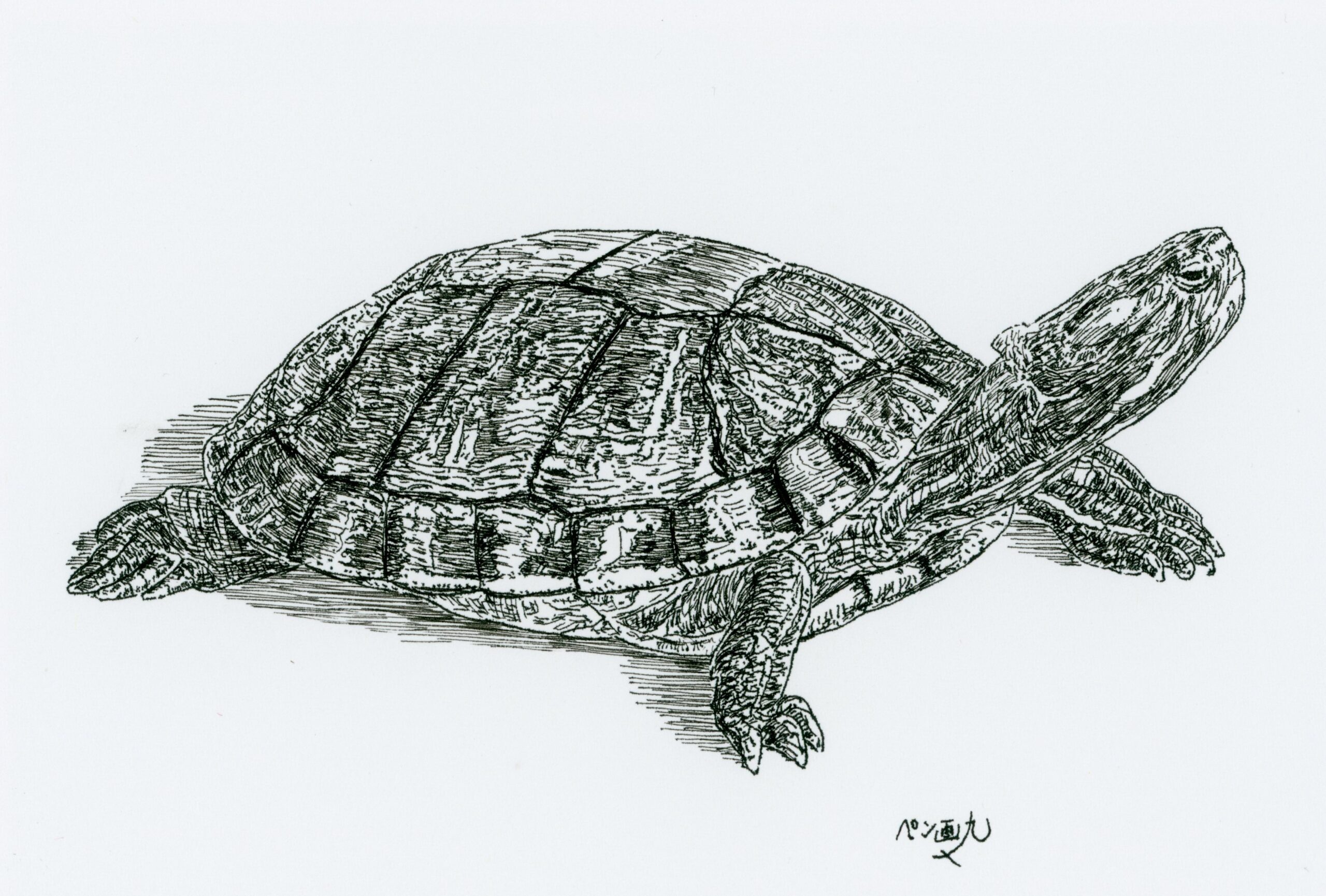

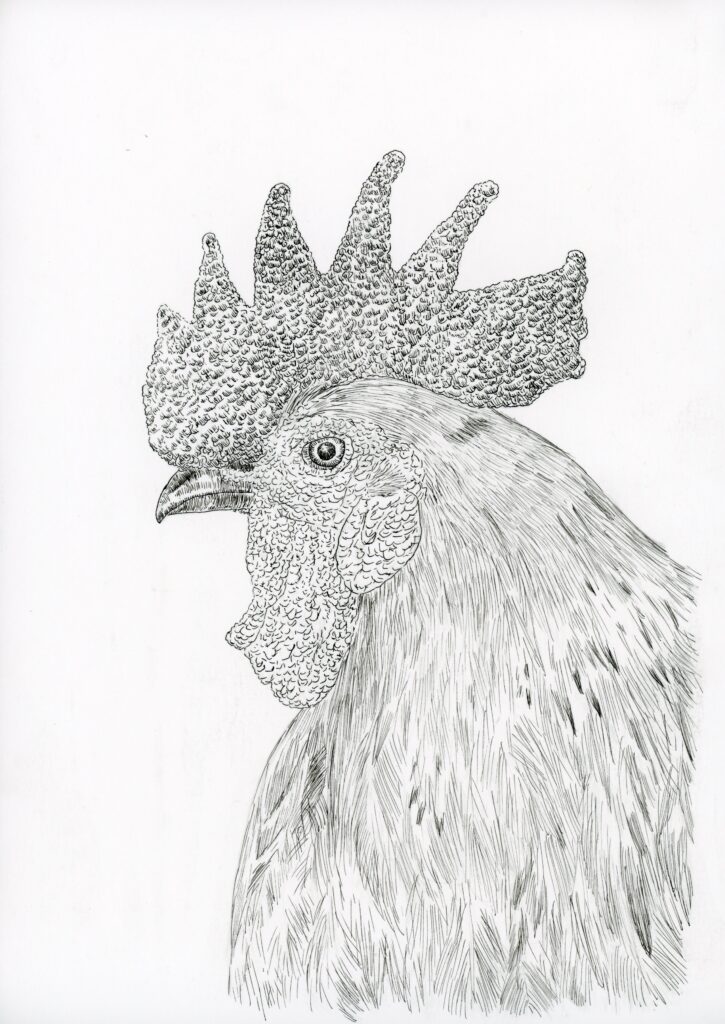

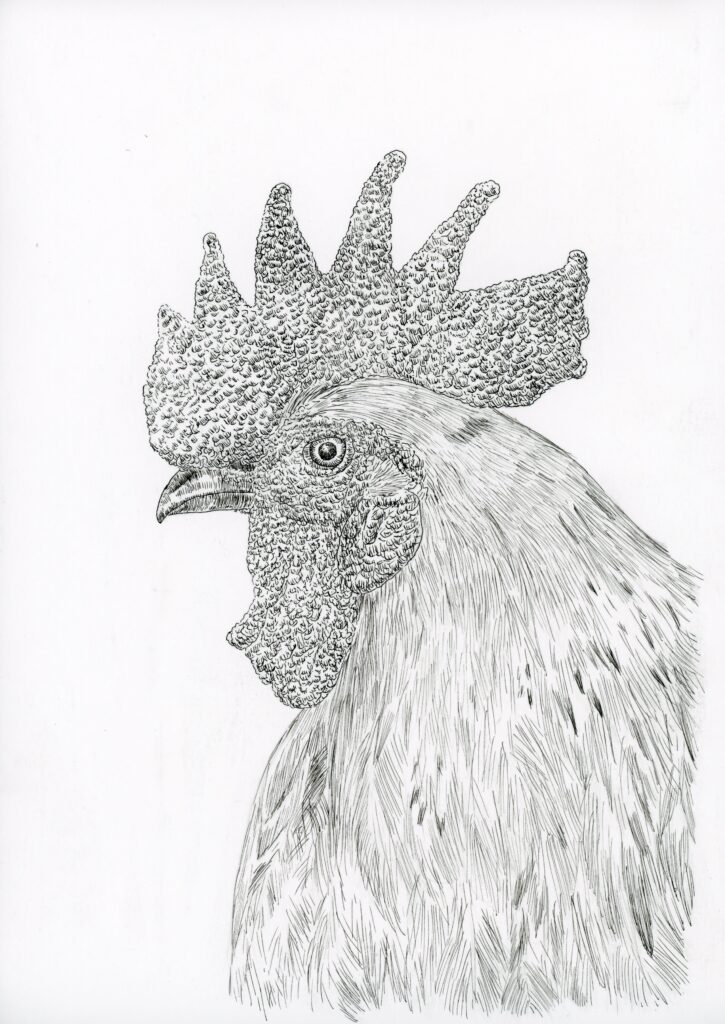

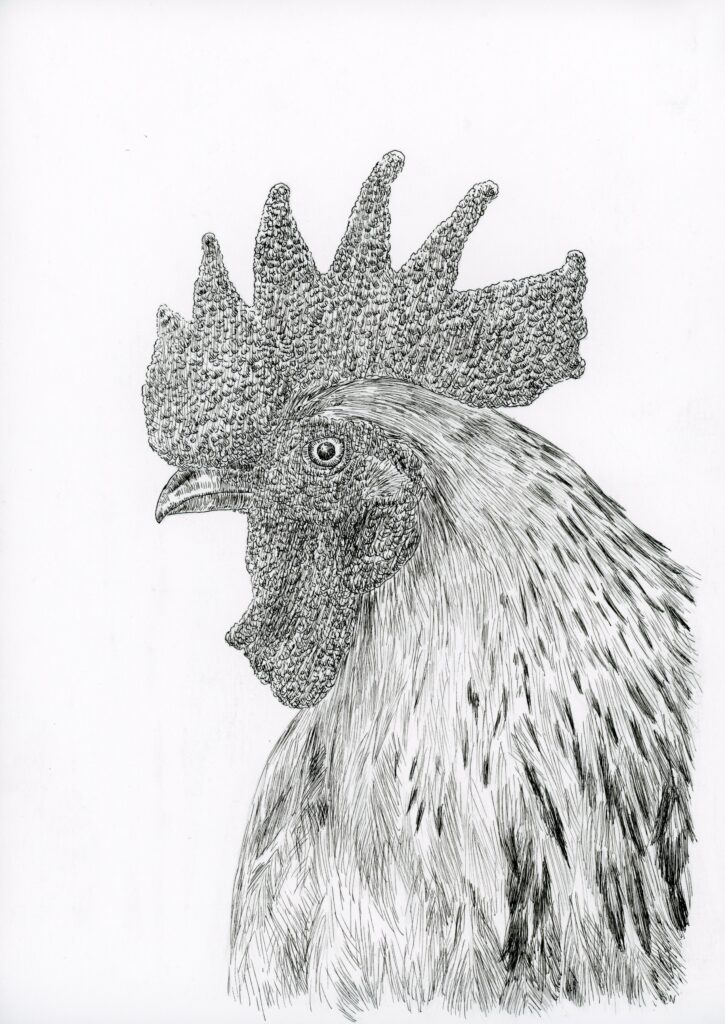

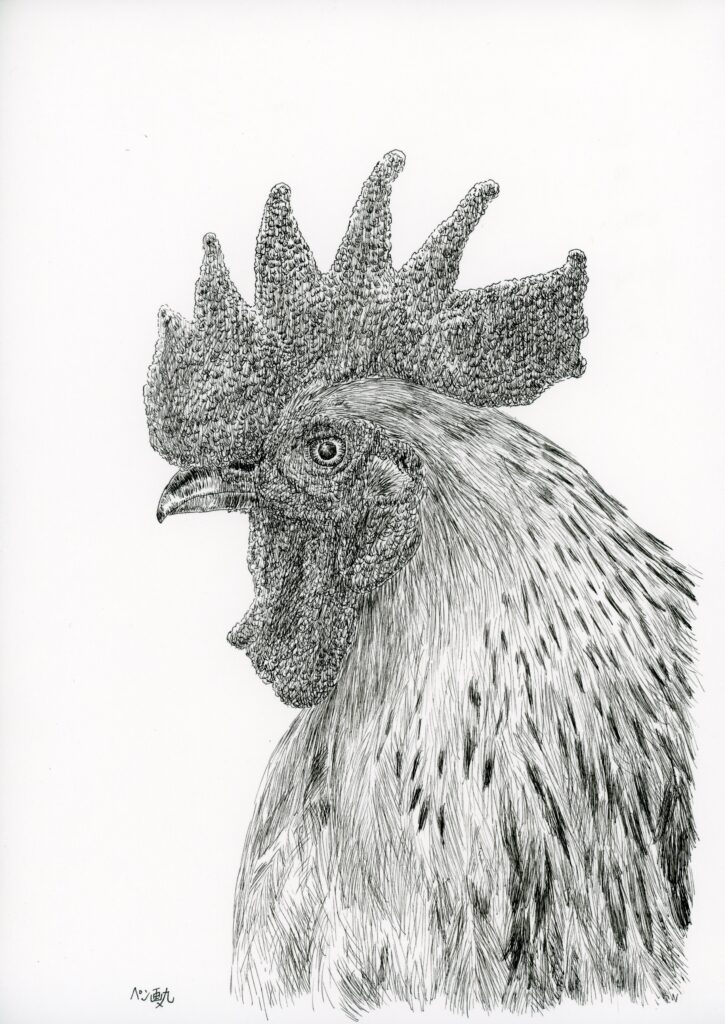

完成

全体を陰を付け加えます。

最後にチェックをして仕上げます。

完成です。サインを書きます。

おわりに

いかがでしたか?

ニワトリのペン画を描くことで、動物の形や質感を観察し、表現する楽しさを感じていただけたのではないでしょうか。

ペン画はシンプルな道具で気軽に始められる一方で、細部にこだわることでどんどん奥深い表現が可能になります

今回学んだ「羽の描き方」や「陰影の付け方」などの技術は、他の動物やさまざまなモチーフを描く際にも活かせるはずです。

ぜひ、今回の描き方を参考に、ほかの鳥や動物にも挑戦してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

あなたのペン画ライフがより豊かなものになりますように!